对给水常规处理技术改进的一些设想 |

| 【中文关键词】 | 给水 常规处理技术 改进 设想 |

| 【摘要】 | 在净水厂设计中,采用静态混合器混合、折板絮凝、平流沉淀池沉淀和气水反冲均质滤料滤池过滤,几乎成了目前一种比较固定的模式。当然,上述概念的形成也是通过长期来对各种净水构筑物进行比较而形成的,具有一定的合理性。但是,事物是需要发展的,常规处理工艺也一样,也需要不断开发、创新,在实践中不断探索和完善。本着这一想法,本文就助凝剂的应用以及混合、絮凝、沉淀、过滤等构筑物形式提出一些粗浅的不成熟的设想,以供大家讨论,目的是引起大家对继续开展常规处理工艺研究的关注。 |

| 【全部正文】 |

近年来,针对我国水资源污染较为普遍的现状,对微污染水源的处理技术开展了大量的研究,取得了很大成果。生物预处理和臭氧——活性炭深度处理已开始在工程实践中得到应用。相对来说,对于常规处理技术的开发研究,显得较为薄弱。 以“混凝--沉淀--过滤--消毒”组成的常规净水工艺是给水处理的核心,它不但是出水浊度和细菌指标的重要保证,而且对于去除部分有机物和微量污染物质也具有一定的作用。同时,常规处理目前仍是净水工艺中应用最为广泛的处理手段。因此,对于常规处理技术的研究具有十分重要的意义。 应该说,通过长期来对常规处理技术的研究和大量的生产应用实践,积累了较为成熟的经验。采用的工艺和构筑物形式一般已能适应各种水源的净水处理要求,于是也就降低了进一步开展对常规处理研究的迫切性。 在净水厂设计中,采用静态混合器混合、折板絮凝、平流沉淀池沉淀和气水反冲均质滤料滤池过滤,几乎成了目前一种比较固定的模式。当然,上述概念的形成也是通过长期来对各种净水构筑物进行比较而形成的,具有一定的合理性。但是,事物是需要发展的,常规处理工艺也一样,也需要不断开发、创新,在实践中不断探索和完善。 本着这一想法,本文就助凝剂的应用以及混合、絮凝、沉淀、过滤等构筑物形式提出一些粗浅的不成熟的设想,以供大家讨论,目的是引起大家对继续开展常规处理工艺研究的关注。 2、有机高分子絮凝剂的应用 对有机高分子絮凝剂在混凝过程中的作用,理论上已有很好的认识。有机高分子絮凝剂通过粘结架桥作用,可使形成的絮粒粗大、密实,具有较好的沉降性能,有利于在沉淀构筑物内沉降分离。 欧洲一些水处理公司推荐的沉淀构筑物,其采用的设计指标明显高于我们。例如,德利满公司的Densadeg、OTV公司的Actiflo等,除了采用其它一些措施外,一个很重要的因素是采用了高分子絮凝剂。 在我国目前对高分子絮凝剂的应用还仅限于高浊度水和个别低温水的处理,作为常用的助凝剂还未得到普遍的采用。 之所以高分子絮凝剂未能得到普遍应用主要有二方面的原因:一是担心聚丙烯酰胺中丙烯酰胺单体的毒性;另一是可能引起药剂投加费用的增加。 关于丙烯酰胺的毒性问题,我国从1968年开始进行了长达14年的动物毒理实验,在此基础上并参考其它国家的卫生标准,提出:“在饮用水中,聚丙烯酰胺最高允许浓度,经常使用时为1mg/l,非经常使用时为2mg/l。”同时对聚丙烯酰胺产品也制定了国家标准(GB17514—1998),规定用于饮用水的单体含量应小于0.05%。 美国“EPA现行一级饮用水水质标准(1996,10)”要求:使用聚丙烯酰胺的投药量为1mg/l时,其单体丙烯酰胺含量应≤0.05%。世界卫生组织《饮用水水质准则》(第二版)中规定:饮用水中丙烯酰胺的指标值为0.5μg/l。上述标准与我国制定的标准是一致的。 作为对水质要求较高的欧共体国家,其应用聚丙烯酰胺作为絮凝剂在世界各国中也最为普遍。 因此,只要在水处理中严格控制聚丙烯酚胺的投加量,从卫生角度考虑应该是安全的,而一般在常规处理中,聚丙烯酰胺的投加量多在0.5mg/l以下。 关于投加聚丙烯酰胺增加的费用,按每吨25000元计,每千吨水约增加成本10—15元,即每吨水增加0.01—0.015元,上述费用对于大多数水厂来说,应该还是可以被接受的。 由于采用有机高分子絮凝剂可以带来沉淀处理构筑物效率和水质的提高,因此对于其应用值得加以关注。 3、混合 近年来,静态混合器己成为设计中首选的混合形式,在不少工程中得以广泛应用。 静态混合器由于具有构造简单,不需要经常维护,一般也能取得较好的混合效果,而被广大用户所欢迎。但是,静态混合器也有二个主要缺点:一是其混合效果随水量的变化明显;二为消耗的能量较高。 快速混合要求瞬间提供较高的G值。静态混合器的G值依赖于水流自身的能量损失。海水量发生变化时,其能量损失也随之改变。苦水量增加一倍,水头损失为原水头损失的4倍,混合时间则为原来的1/2,因此G值相应增加了2.8倍(G∝(H/T)1/2。由于G值的变化,必须会影响混合效果。 水厂的运行水量随着季节而有明显改变。当以最大流量作为设计的控制条件时,小水量时就难以达到理想混合要求的G值。对于投产初期流量更小时,混合效果更难以得到保证。 此外,静态混合器的能量损失较大,一般水头损失多在0.6m以上,甚至有超过1m的。也就是说,每千吨水消耗的功率为2.0—3.5kW。据日本《水道设施设计指针》中的有关资料,采用机械混合的轴功率每千吨水仅为0.6—0.9kW。由于静态混合器本身没有动力设备,其能量损失反映在原水提升泵房扬程的提高,因此往往不易被察觉。 针对静态混合器存在的一些问题,开发研究新的混合形式有必要引起重视。

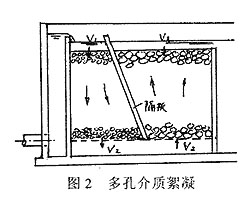

图1所示为国外有关资料介绍的二种混合方式。方式(a)是在进水主管上提取部分原水,与药剂混合后,通过喷射扩散于原水水体,达到快速混合的目的,混合时间约0.5s,G值达1000S-1。方式(b)采用外加动能的方法,进行管道混合,它可以根据需要提供不同的G值,这二种方式都避免了因水量变化对混合效果的影响,可以作为我们开发新混合形式的参考。 4、絮凝 目前被广泛采用的折板絮凝,与传统的隔板絮凝相比有了很大改进,作为絮凝过程中的能量消耗不再集中于转折处,而是通过水流在折板间流动产生的旋涡较均匀地分散于絮凝过程。 但是,受构造的限制,折板絮凝在完成絮凝全过程中的G值分布还是属于阶梯式。一般设计将折板絮凝分为三段,各段采用不同的G值指标。此外,折板絮凝的水头损失由折板间损失和转弯处损失二部分组成,要做到完全的有机结合也存在一定困难,这些都与絮凝过程理想的G值分布还有一定差距。 众所周知,为了达到完善的絮凝,除了要使颗粒具有良好的絮凝性能(主要通过加药和混合实施)外,絮凝池应能提供颗粒间充分的接触碰撞机会而又不致破碎。 要使颗粒获得较高的接触碰撞机会,就要求水流提供较高的G值,而较高的G值又会带来水流对颗粒切应力的增加,造成颗粒破碎。因此,寻求二者之间的平衡是絮凝池设计的关键。 颗粒在絮凝池中的成长过程是渐变的,从最初细小的微絮粒逐渐形成为易沉的粗大絮凝。在初始阶段,颗粒细小,可以承受破碎的剪切应力大,为了达到充分的碰撞机会,就应采用较大的G值。随着絮凝过程的进行,为了不使絮粒破碎,G值将逐渐降低。理想的G值分布应使絮凝过程的任何一点都处在不致造成絮粒破碎的最大G值。当然,这只是理论分析,实际上由于存在颗粒的不同粒径分布,情况要复杂得多。但是,絮凝池设计采用连续的而不是间断式的G值降低是一个合理的选择。 图2所示为一多孔介质絮凝的构想。水流在多孔介质的孔隙间窜行,产生颗粒的相互碰撞聚集。由于水流断面不断扩大,流速相应降低。水流通过介质的水头损失与流速呈一次方关系,因此沿程的G值变化呈1/2次方连续衰减,较符合理想G值变化的要求。如果隔板不采用直板,而用弧板,则可产生另一形式的G值变化。此外,还可改变介质的粒径(水头损失与粒径平方成反比),来改变G值的变化过程。对于不同原水,要求的G值分布规律也不相同,需要通过搅拌试验和分析确定,而这种形式的布置将为适应G值变化提供了较大灵活性。从构造上看,这种池型非常简单,而且还能很好地做到沿池宽方向的布水均匀。

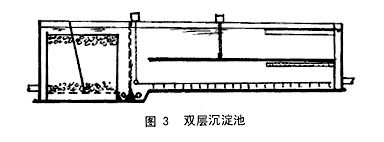

虽然国外也有与上述构想类似的介绍,但仍需进行试验和验证,对于采用多孔介质进行絮凝,作者早期曾在某小型水平沉淀池的旋流絮凝后增设多孔介质絮凝,取得较好效果。 5、沉淀 平流沉淀池由于其构造简单、不需经常维护、适应水量、水质变化的能力强,而被大家所欢迎,成为当前沉淀构筑物的首选形式。 但是,平流沉淀池也存在着表面负荷较低,占地面积大等缺点。根据理想沉淀池原理,沉淀池宜采用浅型,然而由于需与后续工艺在高程上的衔接,平流沉淀池往往无法做得过浅。 五十年代末六十年代初国内曾对多层多格沉淀池开展了广泛的研究。从一些水厂的改造效果看,在相同池体积的条件下,多层多格沉淀池的制水能力得到了很大提高。然而由于多层沉淀他的排泥问题难以解决,给生产运行带来很大麻烦,因而未得到推广应用。 国外对双层沉淀池和三层沉淀池都有所应用,我国香港马鞍山水厂也采用了三层沉淀他的布置。这些双层或三层沉淀池大多采用串联布置的形式,同时仅在进水的第一层设置机械排泥措施,其它各层则还需定期人工清洗。采用串联的形式,使已沉至池底的颗粒重又翻起,会影响整体的处理效果。 图3所示为一双层沉淀池的构想,每层有效水深可控制在1.8—2.0m。水流采用并联形式,避免沉泥翻起影响处理效果。估计处理能力可较相同体积单。层平流沉淀池增加40—50%。

这种池型最大的问题是需要解决下层沉淀池的排泥问题,上层沉淀池的排泥仍可采用目前应用成熟的泵吸或虹吸式机械排泥装置。 随着环保设备开发能力的增强,相信能找到适合下层排泥的装置形式。图中所示的刮板排泥似乎也可作为一种考虑。池底每隔一定距离没有一道刮板,在短距离范围内来回移动,逐级将泥推向集泥槽。向集泥槽移动时,刮板向下,推动沉泥前进;退回原位时,刮板翻起,避免对沉泥的干扰。 虽然双层沉淀池增加了排泥设备的费用,但是由于沉淀池体积的减小,并不会带来造价的增加,相反可减少占地而积以及与后续处理构筑物在高程上更好衔接。 6、 过滤 纵观给水过滤形式的发展,无不环绕滤料级配和冲洗方式二个主要环节,二者又存在着密切联系。最早应用的慢滤池,由于采用表层刮砂清洗,因此滤料粒径较细,以形成表层过滤。由于刮砂清洗费时费工,为延长运行周期,只能以低滤速运行。快滤池最大的突破是应用了水力反冲,有条件使周期大为缩短,因此可以采用较大的滤料粒径,以加大截污能力,同时大幅度提高滤速。但是水力反冲造成上细下粗的滤料级配,限制了滤层截污能力的发挥,于是有了双层、多层滤料以及均质滤料的出现。尽管是均质滤料,但它仍存在一定的大小级配,因此就要求反冲时不产生水力分级。不产生水力分级的水冲强度不足以保证滤料的清洁,于是就出现了气水反冲。因此,对于滤池的研究主要还是围绕于滤料级配和冲洗方式。 对于滤料级配目前多倾向于采用较粗粒径。为保证出水水质,相应采用较深的滤层。 虽然采用较细粒径有利于提高水质和减小滤层厚度,但存在着水头损失增长迅速,过滤周期大为缩短,因此难以推广应用。 由于期终过滤水头损失中很大一部分是出滤料截污引起的,如果能使滤料始终保持清洁状态(或准清洁状态),则过滤水头始终处于定值,且大大小于期终水头损失,这也就有可能在较高滤速下应用细粒径滤料。此外,过滤水头保持定值,还可避免运行中通过出水阀门调节来控制滤池水位而造成的能量损失。 要保持滤料始终处于清洁(或准清洁)状态就需要对现有的冲洗方式加以改进。 现有的冲洗方式(包括单水反冲和气水反冲)存在的—个缺点就是其反冲对象不是集中在截污的滤料,而是整个滤层,因此反冲水量较大。如果能集中对部分截污滤料进行清洗,有可能冲洗水量会有所降低,滤料清洁程度更高。 图4 所示为一连续过滤滤池的设想。滤料采用比重小于水的细粒径滤料,便于滤料的连续清洗回用。由于采用了细滤料,悬浮颗粒大部分截留于滤料表层。被截污的滤料不断被抽吸至池外,通过专用的清洗装置加以清洗,清洗后滤料送回上部滤层。因此,滤料始终在工作层范围内循环,不断得到清洗更新。为防止滤料可能的清洗不够清洁,故设有一定厚度的保护层(采用相同滤料)。若保护层也被污染,则可降低水位,利用清洗装置多次重复清洗,直到完全清洁为止。

由于滤池始终处于准清洁状态,因此,在运行过程中水头损失不增大,故可采用较高滤速,滤层采用细粒径,有利于水质提高,滤层也可较薄。由于冲洗集中于截污滤料,水量消耗可较少。 要实施这一设想,很重要的环节是清洗装置的开发,还有待于作进一步研究。 7、结束语 以上所述部分内容仅为一些初步的构想,并不是作为一个成熟的技术加以介绍,目的是引起大家对进一步开展给水常规处理技术研究的兴趣,起到抛砖引玉的作用。

|

|

| ||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

【打印本页】 |

|||||||||||||||